... 即使羅馬和聖庇護十世會(SSPX)在他們即將舉行的任何討論中似乎有取得一個非教義的「實際協議」,那末所有想要他們的靈魂得救的天主教教友必須仔細地研究那項「協議」─尤其是小字─要看清未來誰會為羅馬批准的 SSPX指派領導及其接班人。

他可能得到一個令雙方都感到滿意的頭銜:「總會長」(Superior General)、「個人監督」(Personal Prelate)或「高等行刑者閣下」(Lord High Executioner 一個擁有貴族階級和頭銜的人物)─一個毫無重要性的稱呼。重要的是,誰將做決定,以及誰來指派做決定的人?他將會由教宗任命,由聖職部或任何羅馬官員指派,還是繼續如同現行在 SSPX 內部,舉行十二年一次與羅馬獨立的選舉,由四十位主要 SSPX 司鐸選出(下一次選舉是在2018年)?如果這項「協議」沒有為羅馬取得指派 SSPX 領導上的控制,它還能為羅馬取得什麼?

天主教教會的歷史上散滿著天主的朋友和敵人之間爭鬪的例子─通常是在教會和政府之間,對任命天主教主教的控制。但不再是如此!因為教會任何聰明的朋友或敵人都非常明瞭,主教是教會未來的關鍵。(就像列斐伏爾總主教Archbishop Lefebvre無視所有現今民主無稽之談,他曾經說過,是主教造就天主教的教友而不是教友造就主教。)

這場爭鬪的一個典範是1801年的拿破崙協定,藉由它法國剛成立的共濟會政府確保取得在選擇法國主教上相當程度的控制。革命前被任命、太忠於天主教的主教立刻被免職,於是教會牢牢地走向梵二。類似地,1905年共濟會斷絕法國政府與教會的聯合,甚至迫害教會時,英勇的教宗庇護十世得益於他並不想要的,新來與法國政府的獨立,他任命並親自祝聖只不過九位主教。但是他們堅定的天主教信仰如此嚇壞了共濟會政府,庇護十世一去世,他們趕緊回到談判桌上重新與教會再次達成協定,為的只是可以恢復他們對任命法國主教的控制─教會又重返梵二之道。

同樣的模式在1988年重現。列斐伏爾總主教單憑著堅定的信仰和勇氣,不顧大公會議羅馬明白的反對,透過祝聖四名主教保護了 SSPX。同一群大公會議的狐狸現在可能「贈送商店」以收回對 SSPX 四隻「醜小鴨」與他們可能獨立的繼承者之控制─小鴨子可以成為饑餓狐狸的一口美饌! 天主保佑史密伯格神父(Fr. Schmidberger)、菲列主教(Bishop Fellay)和他們所有的繼承人,只要羅馬不覺醒,讓他們保持天主教的獨立自主!

主,矜憐我等。

英國倫敦

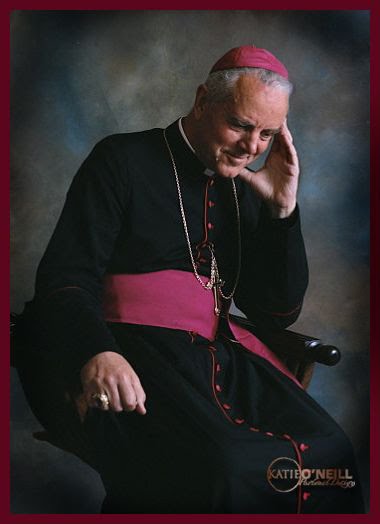

理查‧威廉遜主教

2009年10月31日 星期六

2009年10月19日 星期一

矜憐我等 評論 第115期:困難的討論(三)(2009年9月19日)

對聖庇護十世會(Society of St. Pius X)近期可能與羅馬教廷當局在教義上的討論之原則的兩項反對,能幫助我們擬定這種討論的本質、目的、和限度的框架。首先,天主教的教義不容許討論。再則,沒有天主教徒膽敢與教宗的代表好像在同等的地位上討論。這兩項反對適用於一般的情況,但是今天的狀況非比尋常。

對於首項反對,天主教不會變、不可變的教義當然不容討論。問題是,梵二企圖變更那不變的教義。例如,一個天主教的國家可以,或是必須容忍假的宗教公開的信仰?天主教的傳統:「可以」,但只是為了避免更大的惡或成就更大的善。梵二:在所有的情況下,「必須」。但是如果耶穌基督被承認是降生成人的天主,只能說「可以」。相反地如果「必須」是真的,那麼耶穌基督不能必然地被承認是天主。「可以」和「必須」的差別如同耶穌基督是因神性或人為的選擇是為天主,也就是說耶穌實實在在地是,或不是天主!

然而當今羅馬當局宣稱梵二的教義並未與天主教的信條決裂,卻為其持續的發展。除非那末─絕對不可!─ SSPX (聖庇護十世會)也拋棄天主教的信條,它不在跟當局討論耶穌是否是天主,也不將天主教的教義付諸討論。反而,它希望能說服任何願意傾聽的「羅馬人」:梵二的教義嚴重地與天主教的教義對立。在這方面,即使SSPX 最終獲得極小的成功,它還是可以認為自己已經盡了為真理作證的責任。

但是羅馬方面可能回答,「我們代表教宗。你竟敢要跟我們討論?」這是第二項反對,對所有認為(梵二)大公會議的羅馬在真理之內的人,此反對似乎成立。但是真理創造羅馬,而不是羅馬創造真理。吾主自己在聖若望福音中不斷地宣講,祂的教訓不是祂自己的,而是祂的父親的(例如若7:16)。但是假使天主教的教義不是耶穌的能力所能夠改變的,那有多少是祂的代表,即教宗的能力所能夠改變的!如果教宗,按照天主賜予他的自由意志,選擇背離天主教的教義,在某種程度已經將他的教宗的地位放在一邊了,僅止於此─他還是教宗─他把自己和他的代表置諸所有仍然忠於天主教導的人之下。

因此當教宗因為遠離真理而放在一邊的地位,任何天主教教友因為忠於那真理而取得。當列斐伏爾總主教(Abp. Lefebvre)因反對教宗保祿六世,曾經出名地向審問他的羅馬當局說:「應該是我來審訊你們!」代表天主父的真理是總主教小小的SSPX的驕傲與謙遜,使命和榮耀。如果與羅馬的討論意味著SSPX 些微不忠於這使命的危險,那便是不該有任何討論的時候。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

對於首項反對,天主教不會變、不可變的教義當然不容討論。問題是,梵二企圖變更那不變的教義。例如,一個天主教的國家可以,或是必須容忍假的宗教公開的信仰?天主教的傳統:「可以」,但只是為了避免更大的惡或成就更大的善。梵二:在所有的情況下,「必須」。但是如果耶穌基督被承認是降生成人的天主,只能說「可以」。相反地如果「必須」是真的,那麼耶穌基督不能必然地被承認是天主。「可以」和「必須」的差別如同耶穌基督是因神性或人為的選擇是為天主,也就是說耶穌實實在在地是,或不是天主!

然而當今羅馬當局宣稱梵二的教義並未與天主教的信條決裂,卻為其持續的發展。除非那末─絕對不可!─ SSPX (聖庇護十世會)也拋棄天主教的信條,它不在跟當局討論耶穌是否是天主,也不將天主教的教義付諸討論。反而,它希望能說服任何願意傾聽的「羅馬人」:梵二的教義嚴重地與天主教的教義對立。在這方面,即使SSPX 最終獲得極小的成功,它還是可以認為自己已經盡了為真理作證的責任。

但是羅馬方面可能回答,「我們代表教宗。你竟敢要跟我們討論?」這是第二項反對,對所有認為(梵二)大公會議的羅馬在真理之內的人,此反對似乎成立。但是真理創造羅馬,而不是羅馬創造真理。吾主自己在聖若望福音中不斷地宣講,祂的教訓不是祂自己的,而是祂的父親的(例如若7:16)。但是假使天主教的教義不是耶穌的能力所能夠改變的,那有多少是祂的代表,即教宗的能力所能夠改變的!如果教宗,按照天主賜予他的自由意志,選擇背離天主教的教義,在某種程度已經將他的教宗的地位放在一邊了,僅止於此─他還是教宗─他把自己和他的代表置諸所有仍然忠於天主教導的人之下。

因此當教宗因為遠離真理而放在一邊的地位,任何天主教教友因為忠於那真理而取得。當列斐伏爾總主教(Abp. Lefebvre)因反對教宗保祿六世,曾經出名地向審問他的羅馬當局說:「應該是我來審訊你們!」代表天主父的真理是總主教小小的SSPX的驕傲與謙遜,使命和榮耀。如果與羅馬的討論意味著SSPX 些微不忠於這使命的危險,那便是不該有任何討論的時候。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

2009年10月17日 星期六

矜憐我等 評論 第114期:槌子鍵鋼琴奏鳴曲(2009年9月12日)

音樂,歷史和神學密不可分,因為天主是唯一的真神,而所有祂造的人都要歸向祂。歷史敘述人類根據歸向天主或背離天主,對彼此的所作所為。而他們寫下歸向或背離天主的歷史時,音樂表達他們的靈魂是否和諧。貝多芬(1770-1827)音樂的三個時期,就是一個明顯的例證。

初期他師承莫扎特(1756-1791)和海頓(1732-1809)時熟練的作品相對地平靜,對應著革命前最後幾年的歐洲。第二期包含貝多芬大部分最為世人所熟悉與熱愛,輝煌和英雄史詩的作品,對應法國大革命散播整個歐洲及境外的動亂和戰爭。後期包含深奧而以某種方式使人迷惑的傑作,對應在維也納會議(1815年結束)之後,歐洲在革命後的基礎上重建革命前舊秩序的嘗試─的確是 一個迷題。

如同貝多芬的第三交響曲(1804 年),「英雄」,首先他藉著對一個新世界英雄式人道主義的全力表現,是第一和第二期之間的關鍵作品,他的第 29 號鋼琴奏鳴曲,「槌子鍵」(1818 年),是第二和第三期之間的關鍵作品。這是一首大型的作品,高遠超然,令人驚嘆,卻不可思議地缺乏人性‧‧‧響亮的號角開啟第一樂章,緊隨著有豐富想像的呈示部,在發展部中的一場高潮的抗爭,多變的再現部和再次雄偉的尾聲,全都是典型中期作品的特徵,但我們在一個不同的世界裡:合聲雖不說是冷酷的,是冷淡的,然而旋律絕少是溫暖或抒情的。短暫的第二樂章幾乎不是更友善的:一首衝刺的類諧謔曲,隆隆的類三重唱。第三樂章,貝多芬所有最長的慢板樂章,深沉而幾乎無法解脫的悲傷,片刻的安慰只能突顯實際上的絕望流露出的心情。

轉變到奏鳴曲的最終樂章需要一段沉思的前奏,通常是快板和令人振奮的,但在此卻是快速而嚴酷的:一個不整齊的主題被重組、放慢,在三段賦格曲中持續續笨拙地被前後互換上下顛倒。依然除了短暫的旋律悠揚的間奏曲之外,回應慢板樂章中毫無掩飾的悲傷的,是一場雖具音樂性卻更狂野的掙扎中的原始能量。如同在「大賦格」絃樂四重奏樂章中,貝多芬在這裡預示現代的音樂。那位法國將軍可能會說;「雄偉,但它不是音樂」。

貝多芬他自己從鋼琴奏鳴曲的高峰退下,在他最後十年的歲月寫下一些更輝煌的傑作,其中最著名的是第九交響曲,但是不知為何它們全都是悲傷的。中期時英雄無拘無束的歡欣得意幾乎已成過去。好像貝多芬首先在崇敬天主的舊秩序中沐浴了,其次向前邁進克服人性的獨立,第三他被迫不得不問:這一切意味著什麼?讓自己獨立不依賴上主意謂著什麼? 答案是在「槌子鍵」中所預示現代「音樂」的恐怖。沒有天主,歷史和音樂都會死亡。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

初期他師承莫扎特(1756-1791)和海頓(1732-1809)時熟練的作品相對地平靜,對應著革命前最後幾年的歐洲。第二期包含貝多芬大部分最為世人所熟悉與熱愛,輝煌和英雄史詩的作品,對應法國大革命散播整個歐洲及境外的動亂和戰爭。後期包含深奧而以某種方式使人迷惑的傑作,對應在維也納會議(1815年結束)之後,歐洲在革命後的基礎上重建革命前舊秩序的嘗試─的確是 一個迷題。

如同貝多芬的第三交響曲(1804 年),「英雄」,首先他藉著對一個新世界英雄式人道主義的全力表現,是第一和第二期之間的關鍵作品,他的第 29 號鋼琴奏鳴曲,「槌子鍵」(1818 年),是第二和第三期之間的關鍵作品。這是一首大型的作品,高遠超然,令人驚嘆,卻不可思議地缺乏人性‧‧‧響亮的號角開啟第一樂章,緊隨著有豐富想像的呈示部,在發展部中的一場高潮的抗爭,多變的再現部和再次雄偉的尾聲,全都是典型中期作品的特徵,但我們在一個不同的世界裡:合聲雖不說是冷酷的,是冷淡的,然而旋律絕少是溫暖或抒情的。短暫的第二樂章幾乎不是更友善的:一首衝刺的類諧謔曲,隆隆的類三重唱。第三樂章,貝多芬所有最長的慢板樂章,深沉而幾乎無法解脫的悲傷,片刻的安慰只能突顯實際上的絕望流露出的心情。

轉變到奏鳴曲的最終樂章需要一段沉思的前奏,通常是快板和令人振奮的,但在此卻是快速而嚴酷的:一個不整齊的主題被重組、放慢,在三段賦格曲中持續續笨拙地被前後互換上下顛倒。依然除了短暫的旋律悠揚的間奏曲之外,回應慢板樂章中毫無掩飾的悲傷的,是一場雖具音樂性卻更狂野的掙扎中的原始能量。如同在「大賦格」絃樂四重奏樂章中,貝多芬在這裡預示現代的音樂。那位法國將軍可能會說;「雄偉,但它不是音樂」。

貝多芬他自己從鋼琴奏鳴曲的高峰退下,在他最後十年的歲月寫下一些更輝煌的傑作,其中最著名的是第九交響曲,但是不知為何它們全都是悲傷的。中期時英雄無拘無束的歡欣得意幾乎已成過去。好像貝多芬首先在崇敬天主的舊秩序中沐浴了,其次向前邁進克服人性的獨立,第三他被迫不得不問:這一切意味著什麼?讓自己獨立不依賴上主意謂著什麼? 答案是在「槌子鍵」中所預示現代「音樂」的恐怖。沒有天主,歷史和音樂都會死亡。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

訂閱:

文章 (Atom)