音樂,歷史和神學密不可分,因為天主是唯一的真神,而所有祂造的人都要歸向祂。歷史敘述人類根據歸向天主或背離天主,對彼此的所作所為。而他們寫下歸向或背離天主的歷史時,音樂表達他們的靈魂是否和諧。貝多芬(1770-1827)音樂的三個時期,就是一個明顯的例證。

初期他師承莫扎特(1756-1791)和海頓(1732-1809)時熟練的作品相對地平靜,對應著革命前最後幾年的歐洲。第二期包含貝多芬大部分最為世人所熟悉與熱愛,輝煌和英雄史詩的作品,對應法國大革命散播整個歐洲及境外的動亂和戰爭。後期包含深奧而以某種方式使人迷惑的傑作,對應在維也納會議(1815年結束)之後,歐洲在革命後的基礎上重建革命前舊秩序的嘗試─的確是 一個迷題。

如同貝多芬的第三交響曲(1804 年),「英雄」,首先他藉著對一個新世界英雄式人道主義的全力表現,是第一和第二期之間的關鍵作品,他的第 29 號鋼琴奏鳴曲,「槌子鍵」(1818 年),是第二和第三期之間的關鍵作品。這是一首大型的作品,高遠超然,令人驚嘆,卻不可思議地缺乏人性‧‧‧響亮的號角開啟第一樂章,緊隨著有豐富想像的呈示部,在發展部中的一場高潮的抗爭,多變的再現部和再次雄偉的尾聲,全都是典型中期作品的特徵,但我們在一個不同的世界裡:合聲雖不說是冷酷的,是冷淡的,然而旋律絕少是溫暖或抒情的。短暫的第二樂章幾乎不是更友善的:一首衝刺的類諧謔曲,隆隆的類三重唱。第三樂章,貝多芬所有最長的慢板樂章,深沉而幾乎無法解脫的悲傷,片刻的安慰只能突顯實際上的絕望流露出的心情。

轉變到奏鳴曲的最終樂章需要一段沉思的前奏,通常是快板和令人振奮的,但在此卻是快速而嚴酷的:一個不整齊的主題被重組、放慢,在三段賦格曲中持續續笨拙地被前後互換上下顛倒。依然除了短暫的旋律悠揚的間奏曲之外,回應慢板樂章中毫無掩飾的悲傷的,是一場雖具音樂性卻更狂野的掙扎中的原始能量。如同在「大賦格」絃樂四重奏樂章中,貝多芬在這裡預示現代的音樂。那位法國將軍可能會說;「雄偉,但它不是音樂」。

貝多芬他自己從鋼琴奏鳴曲的高峰退下,在他最後十年的歲月寫下一些更輝煌的傑作,其中最著名的是第九交響曲,但是不知為何它們全都是悲傷的。中期時英雄無拘無束的歡欣得意幾乎已成過去。好像貝多芬首先在崇敬天主的舊秩序中沐浴了,其次向前邁進克服人性的獨立,第三他被迫不得不問:這一切意味著什麼?讓自己獨立不依賴上主意謂著什麼? 答案是在「槌子鍵」中所預示現代「音樂」的恐怖。沒有天主,歷史和音樂都會死亡。

主,矜憐我等。

英國倫敦

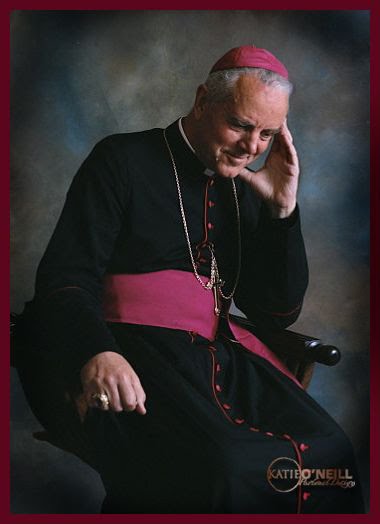

理查‧威廉遜主教

2009年10月17日 星期六

訂閱:

張貼留言 (Atom)

沒有留言:

張貼留言