上週的「矜憐我等評論」答應要說明梵二是設計來藉著提出蓄意模稜兩可的儀式,長期下來使教會的聖事無效(「在50年之後」,利埃納爾樞機主教Cardinal Lienart在他臨終時說)使聖事施行人不可缺少的聖事的意向腐化。但是對梵二的說明將必須等到下週。這個星期我們必須更仔細地看一看人類意向的機制,來瞭解一位聖事施行人如何需要在他的頭腦裡有一個基本上心理健全的想法,知道教會是什麼和做什麼。

當一個人打算做某件事,或打算達到某一個目的時,他必須預先在他的頭腦裡對他想達到目標的有一個概念。事實上沒人可以追求任何目標而在他的頭腦中首先對它沒有一個概念,而且他只能根據他的概念來追求他的目標。但是他腦袋裡面的想法不一定符合他腦袋外面的現實。如果他的想法符合現實,他可以達到他的目的。如果它不符合現實,他可能達到他的想法,但是他不能達到他的目的。

舉例來說,一個家庭的父親想要讓他的孩子快樂,但是他對如何去做的想法是在家中鬆弛所有的管教。哎呀,缺乏管教使孩子變得不快樂,而不是快樂,因此當父親放鬆管教時,他達到放鬆但不是孩子的快樂。他達到他的想法但是不是現實,因為他的想法與現實脫節。

那麼聖事若要有效,如上週的說明,施行人(主教,神父或平信徒)必須企圖「去做教會做的」,為了將他作為工具的行動放在天主的主要行動,所有聖事的恩寵唯一的來源之下。因此在他施行聖事之前,他必須有「教會做什麼」的概念,這需要預先有教會是什麼的概念。此外如果他對於教會是什麼和做什麼的概念不與天主教的現實相符,他如何能夠企圖去做真正的教會所做的,而他如何能施行真正的聖事? 如果他真的認為教會是某種相信做好人的俱樂部,彌撒是他們團體的野餐而洗禮是加入他們俱樂部的入會儀式,他可能達到野餐和入會,但是絕對做不到天主教的彌撒或洗禮。

那麼有人可能反駁說,他有隱含的意向去做「教會做的和教會向來做了的」,但是聖事的意向可能仍然是不可靠的。例如,因為新教會「連續性的解釋學」在天主教教會和新教會之間,或在彌撒和野餐之間,不能被解釋有任何中斷,而必須都被解釋為只是一個和諧的發展!因此舉行彌撒而不是野餐的意向,或是享受野餐而不是彌撒的意向,意表舉辦「彌撒野餐」同樣的意向!如此的「解釋學」可以調解一點任何事情,這想法本身在實際上是不能和解的!但是任何有如此「解釋學」在他頭腦裡的人可以實際完成有效的聖事嗎?如為美國人所說,「去想想吧!」只有天主知道。

這就是為什麼在整個教會中有幾乎絕望的困惑。什麼能夠喚醒神職人員,明白貓是貓而不是狗,及狗是狗而不是貓?一場大動亂!

主,矜憐我等。

英國倫敦

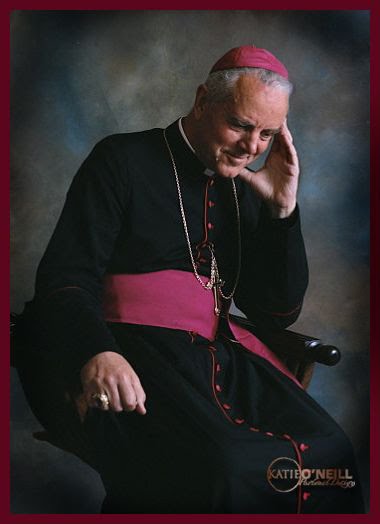

理查‧威廉遜主教

2009年12月27日 星期日

訂閱:

張貼留言 (Atom)

沒有留言:

張貼留言