音樂的客觀結構對應人類靈魂的客觀結構。兩者皆可被人類不協調的選擇擾亂,但是主觀的自由意志不能改變這些結構,或是他們跟彼此的相關性。超級市場中播放輕音樂使婦女傾向購買,如同在軍隊中演奏振奮的音樂鼓舞軍人前進,難道不是常識?行銷和戰鬥是太真實的活動而不是自由主義的幻想可以干擾的。

然而自由主義者的確幻想。因此,如「矜憐我等」評論上週所述,確實在科芬園皇家歌劇院,盡情「拆解」華格納經典作品「崔斯坦和伊索徳」的當今製作。但是,在同一製作的節目單中一篇兩頁的文章,不凡地說明在各種音樂和各種人性反應之間的客觀對應。我希望我可以引用全文,但是讀者們,別怕技術上的細節,因為這些正是證明所在。

文章出自「Vorhang Auf !」(開幕!)一書,為仍健在的德國指揮英果‧梅茲馬赫(Ingo Metzmacher)所著。它以首先在前奏的第三音節中出現著名的「崔斯坦和弦」為中心。此和弦由一個三全音(tritone又稱増四度)組成,中央 C 之下的 F 和 B,在它之上一個四度,在中央 C 之上的升 D 和升 G。他說在這和弦之中,是努力轉成和諧音的極大內部緊張狀態,但是在前奏的前14小節中那和弦出現四次,每次它出現,它只是轉變成屬七和弦,一個本身是需要轉為和諧音的和弦。而且當一個穩定的 F 大和弦終於在第18小節出現,半小節後它立即被升半音的低音符弄得不穩定,等等。

梅茲馬赫說,事實上半音是華格納在「崔斯坦」中為描繪對浪漫愛情的無限渴望,所發明新和聲系統的關鍵。半音「像病毒一樣活動─沒有樂音能倖免它們的感染,沒有音符可以確定它將不會被升降」。這樣的和弦持續地被破壞、修補和立即再破壞,構成一個有待疏解的緊張狀態不斷的過程,恰恰地對應在音樂中情侶對彼此的渴望,「由於絕不可能實現他們的願望,益發無限地強烈」。

然而梅茲馬赫指出必須付出的代價:音樂以調的系統為基礎,一個具有結構性全音和半音的混合,「從能夠使我們對某一個調感覺安然自在來取得其活力」。相反地用崔斯坦系統,「我們無法確定任何安穩的感覺真的不是假象」。因此崔斯坦和弦「不僅僅在音樂史上並且在全人類歷史上標記了一個轉捩點」。梅茲馬赫會非常理解中國古諺:「音樂的調式改變時,城牆為之動搖」。

也許如同「崔斯坦」顛覆調性音樂,這位科芬園皇家歌劇院製作人試圖顛覆「崔斯坦」。那末生命和音樂的拆解止於何方?非華格納派的回答:在真正舉行彌撒中!真正的天主教徒絕不可能在被共濟會影響的新彌撒中覺得自在。

主,矜憐我等。

英國倫敦

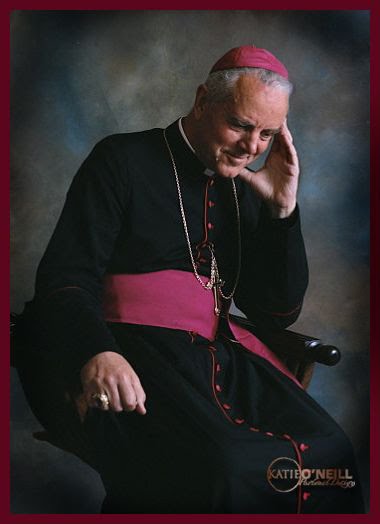

理查‧威廉遜主教

2009年11月12日 星期四

訂閱:

張貼留言 (Atom)

沒有留言:

張貼留言