從由一位加州心理學教授所作在二十世紀六十年代美國突然左傾的分析中,可以精選出給「西方文明」所有的朋友或熱愛者寶貴的一課(可從以下網址進入 http://www.theoccidentalobserver.net/articles/MacDonald-WheatlandII.html)。在那裡凱文‧麥克唐納(Kevin MacDonald)教授評論「在流亡中的法蘭克福學派」一書中對大眾文化的批判。

法蘭克福學派必須被更充分地瞭解。那是一群雖小而卻有高度影響力的非基督徒知識分子。當希特勒上臺時,從德國逃到美國,他們同時與一群志趣相投的紐約托洛斯基主義者,繼續發揮與他們的人數不成比例的影響。麥克唐納說,他們深感與「傳統英美文化」的疏離因而向它開戰:以提升個人來反對家庭,用推動多元文化反對白人領導,在所有的領域中,尤其是在藝術上藉著鼓吹現代主義來反對傳統。「狄奧多‧阿多諾(Theodor Adorno)對社會主義革命的渴望導致他支持讓聽者感到無法滿足和脫節的現代音樂─刻意地避免和諧和具可預測性的音樂」。法蘭克福學派想要「終止孕育奏鳴曲的秩序」。

教授說,法蘭克福學派不屑美國人對革命缺少熱情,並且將其歸罪於「被動性、逃避現實和順從性」,以及「晚期資本主義者」在對大眾文化上所作的控制,例如,保守團體將道德標準強加給好萊塢。然而當六十年代他們自己獲得對媒體,大學和政治的控制時,他們極盡利用大眾文化和好萊塢以及人們持續類似昏睡的狀態,把他們退推向左派。教授悲嘆其因而對「白人的權益」,「白人的身分」和「傳統的民眾和西方文化」惡毒的攻擊。

這位教授在若干方面上是正確的。例如,雖然左翼份子原來如此認為,同樣地許多美國人還這樣認為,這場戰爭主要不是在資本主義和共產主義之間。如同過去一樣,在六十年代之後,物質的舒適把美國人哄睡。此外,被拴上或解開束縛,好萊塢和文化在塑成思想和群眾上扮演一個極大的角色(這是「矜憐我等評論」為何經常探討文化主題的原因)。此外,一小撮自覺和堅定有高度影響力「傳統西方文化」的敵人,確實存在。

但是,要保護「白人的權益」這位教授須要遠遠超越僅止於白人的權益。真正的問題是宗教性的。歐洲白人為什麼能夠付出這麼多?因為世紀接著世紀他們與天主的恩寵合作藉由天主教信仰獲得最大的利益。為什麼這一小撮左翼份子如此憎恨「西方文化」?因為它是那信仰的尚存的遺跡。那末為什麼六十年代以降這一小撮人變得如此強力?因為在梵二同樣一群「白人」要為在那大公會議舉行時天主教的官員背叛信仰負大部分的責任。今天左翼份子的勝利恰恰是來自天主一個公義的懲罰。

教授,你沒有睡著。現在拿起玫瑰念珠!

主,矜憐我等。

英國倫敦

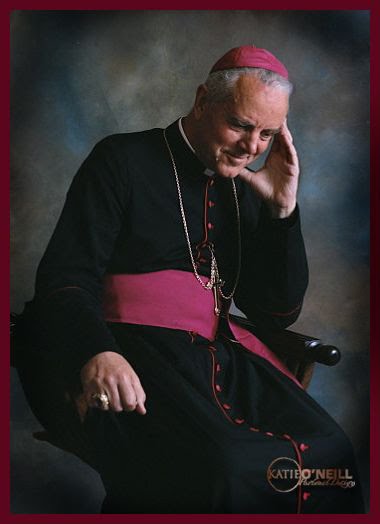

理查‧威廉遜主教

2009年11月14日 星期六

訂閱:

張貼留言 (Atom)

沒有留言:

張貼留言