上週的「矜憐我等評論」答應要說明梵二是設計來藉著提出蓄意模稜兩可的儀式,長期下來使教會的聖事無效(「在50年之後」,利埃納爾樞機主教Cardinal Lienart在他臨終時說)使聖事施行人不可缺少的聖事的意向腐化。但是對梵二的說明將必須等到下週。這個星期我們必須更仔細地看一看人類意向的機制,來瞭解一位聖事施行人如何需要在他的頭腦裡有一個基本上心理健全的想法,知道教會是什麼和做什麼。

當一個人打算做某件事,或打算達到某一個目的時,他必須預先在他的頭腦裡對他想達到目標的有一個概念。事實上沒人可以追求任何目標而在他的頭腦中首先對它沒有一個概念,而且他只能根據他的概念來追求他的目標。但是他腦袋裡面的想法不一定符合他腦袋外面的現實。如果他的想法符合現實,他可以達到他的目的。如果它不符合現實,他可能達到他的想法,但是他不能達到他的目的。

舉例來說,一個家庭的父親想要讓他的孩子快樂,但是他對如何去做的想法是在家中鬆弛所有的管教。哎呀,缺乏管教使孩子變得不快樂,而不是快樂,因此當父親放鬆管教時,他達到放鬆但不是孩子的快樂。他達到他的想法但是不是現實,因為他的想法與現實脫節。

那麼聖事若要有效,如上週的說明,施行人(主教,神父或平信徒)必須企圖「去做教會做的」,為了將他作為工具的行動放在天主的主要行動,所有聖事的恩寵唯一的來源之下。因此在他施行聖事之前,他必須有「教會做什麼」的概念,這需要預先有教會是什麼的概念。此外如果他對於教會是什麼和做什麼的概念不與天主教的現實相符,他如何能夠企圖去做真正的教會所做的,而他如何能施行真正的聖事? 如果他真的認為教會是某種相信做好人的俱樂部,彌撒是他們團體的野餐而洗禮是加入他們俱樂部的入會儀式,他可能達到野餐和入會,但是絕對做不到天主教的彌撒或洗禮。

那麼有人可能反駁說,他有隱含的意向去做「教會做的和教會向來做了的」,但是聖事的意向可能仍然是不可靠的。例如,因為新教會「連續性的解釋學」在天主教教會和新教會之間,或在彌撒和野餐之間,不能被解釋有任何中斷,而必須都被解釋為只是一個和諧的發展!因此舉行彌撒而不是野餐的意向,或是享受野餐而不是彌撒的意向,意表舉辦「彌撒野餐」同樣的意向!如此的「解釋學」可以調解一點任何事情,這想法本身在實際上是不能和解的!但是任何有如此「解釋學」在他頭腦裡的人可以實際完成有效的聖事嗎?如為美國人所說,「去想想吧!」只有天主知道。

這就是為什麼在整個教會中有幾乎絕望的困惑。什麼能夠喚醒神職人員,明白貓是貓而不是狗,及狗是狗而不是貓?一場大動亂!

主,矜憐我等。

英國倫敦

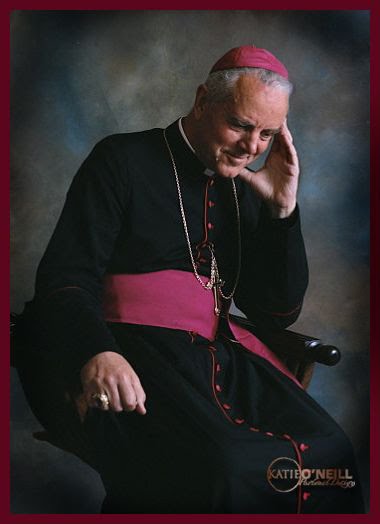

理查‧威廉遜主教

2009年12月27日 星期日

矜憐我等 評論 第124期:獨特的過失(一)(2009年11月21日)

若要再次強調梵蒂岡第二次大公會議(1962-1965)獨特的過失,用兩個星期來回應一位讀者對三週前(10 月 31 日)「矜憐我等評論」論點的合理反對將不會太長。那個論點堅持,新教會在大公會議之後提出聖事的儀式,其本質長期下來會使教會的聖事無效,因為藉由它們的模稜兩可它們被設計來腐蝕聖事施行人的意向,沒有這個意向便沒有聖事。

這位讀者以教會典範的教導來反駁,那聖事施行人個人的過失,甚至他缺少信仰,可以在他因教會之名施行聖事時,被教會的信仰補足(參考Summa Theologiae, 3a, LXIV, 9 ad 1)。因此─典範的例子─一個完全沒有天主教信仰的猶太人可以有效地為一位垂死的朋友施洗,只要這個猶太人知道在行洗禮時,天主教教會做了一件事,而且他有意去做教會做的那件事情。透過念教會在洗禮的儀式中規定的經文和執行其規定的動作,他表明做教會所做的這個意向。

因此,我們這位讀者辯稱, 新教會或許已經腐蝕聖事施行人的天主教信仰,但是永世的教會將補足他信仰任何的匱乏,他施行的聖事將還是有效的。對此回答的第一部分是,如果新教會的聖事的儀式只是打擊聖事施行人的信仰,這個反對是成立的,但是如果它們也破壞他施行聖事的意向,那麼完全沒有聖事可言。

另一個典型的例子可以清楚地表明這樣的看法。當水從一根金屬水管中流下,不論水管是金製或者是鉛製的,只要有水流出,水管必須接到水龍頭。水是聖事的恩寵。水龍頭是恩寵主要的泉源那─只有天主。水管是媒介性的水源,即聖事的施行者,來自天主的聖事恩寵從其行動中流過。金或鉛是聖事施行人個人的聖德或罪惡。因此聖事的有效性不依賴聖事施行人個人的信仰或沒有信仰,但是它依賴他將自己連接至聖事恩寵的主要來源─天主。

他所做的這種連接正是他去做教會所做的在執行聖事時的意向。因為藉著那個意向他將自己放在天主的手中,以作為天主透過他傾流聖事恩寵的工具。沒有那個聖事的意向,他和他的信仰可能是金抑或是鉛,但是他和水龍頭被切斷。還有待下週說明梵二如何被設計並且有傾向不但腐化聖事施行人的信仰,並且腐蝕他可能有的任何施行聖事的意向。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

這位讀者以教會典範的教導來反駁,那聖事施行人個人的過失,甚至他缺少信仰,可以在他因教會之名施行聖事時,被教會的信仰補足(參考Summa Theologiae, 3a, LXIV, 9 ad 1)。因此─典範的例子─一個完全沒有天主教信仰的猶太人可以有效地為一位垂死的朋友施洗,只要這個猶太人知道在行洗禮時,天主教教會做了一件事,而且他有意去做教會做的那件事情。透過念教會在洗禮的儀式中規定的經文和執行其規定的動作,他表明做教會所做的這個意向。

因此,我們這位讀者辯稱, 新教會或許已經腐蝕聖事施行人的天主教信仰,但是永世的教會將補足他信仰任何的匱乏,他施行的聖事將還是有效的。對此回答的第一部分是,如果新教會的聖事的儀式只是打擊聖事施行人的信仰,這個反對是成立的,但是如果它們也破壞他施行聖事的意向,那麼完全沒有聖事可言。

另一個典型的例子可以清楚地表明這樣的看法。當水從一根金屬水管中流下,不論水管是金製或者是鉛製的,只要有水流出,水管必須接到水龍頭。水是聖事的恩寵。水龍頭是恩寵主要的泉源那─只有天主。水管是媒介性的水源,即聖事的施行者,來自天主的聖事恩寵從其行動中流過。金或鉛是聖事施行人個人的聖德或罪惡。因此聖事的有效性不依賴聖事施行人個人的信仰或沒有信仰,但是它依賴他將自己連接至聖事恩寵的主要來源─天主。

他所做的這種連接正是他去做教會所做的在執行聖事時的意向。因為藉著那個意向他將自己放在天主的手中,以作為天主透過他傾流聖事恩寵的工具。沒有那個聖事的意向,他和他的信仰可能是金抑或是鉛,但是他和水龍頭被切斷。還有待下週說明梵二如何被設計並且有傾向不但腐化聖事施行人的信仰,並且腐蝕他可能有的任何施行聖事的意向。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

2009年11月17日 星期二

矜憐我等 評論 第123期:重新發現女性的溫柔(2009年11月14日)

當一個有城牆防禦的城鎮被包圍,敵人不斷地攻擊某一段城牆時,鎮民必須持續保衛那段牆。今天人類的敵人,撒旦,不停地在攻擊真正的女性,因為沒有真正的女人便沒有真正的母親,沒有真正的家庭生活,沒有真正快樂的孩子,而最後沒有真正的人。我希望我可以引述幾個月前一位前女權主義者寫給我的信中全部的見證。基於她現在的觀點,她感謝我「肯定和支持我們身為女人真正的本性」。以下是她一流的信非常簡短的摘要:

我出生於六十年代中期,有一個暴力和虐待的父親,從此我欠缺一個像父親般的人。在我14歲時他去世之後,我拋棄天主教的信仰而離開教會─當你自己的父母不愛你的時候,你很難相信一個愛人的天主。遠離教會後我擁抱激進女權運動和異教,我開始討厭女裝因為它們被視為不如少男的穿著。我不知道我從那裡得到女人是弱者的想法?我現在瞭解女人完全不軟弱,而我們是以異於男人的方式強壯。

大學時期我決心要證明我可以做任何男人可以做的事情。但是之後七年間身為警官的我,意識到工作上需要的衝勁和控制力對我根本不自然,我的體格永遠不可能與男人一般強壯。因此我將我自己的任何女性溫柔的象徵視為弱點。同時,作為一位激進的女權主義者,我討厭男人,不想需要男人,並且因為所有那一切女權主義的謬論,我幾乎沒有結婚。但是三十幾歲時我覺悟到我可能會孤獨地度過餘生,所以我決定開始約會。之後很快地我遇到我未來的丈夫。

當他因為它更有吸引力,要求我穿女裝時,我氣炸了!然而,我仍嘗試穿它只是為了要取悅他。然後我的舉止慢慢地改變,而當我開始舉動並覺得更女性化,我發現我喜歡這種感覺因為我覺得自然。過了一陣子我們結婚後,我生活的重點改變了,我非常想待在家裡。在工作時我可以有自己的主張,但是我不再為此感到快樂。我現在瞭解身為女性較喜歡不去領導是正常的,因為天主那樣設計了我。我用整個工作生涯努力與男人競爭並去像男人,而這令我不快樂並且覺得自己是個失敗者,因為不論我怎樣努力,我無法像也不能成為一個男人,因為我不是男人。

26年之後我在不情願的反抗中,但是天主在呼喚時!,丈夫的愛使我能夠重返教會。在那裡我發現一切都與我記憶中的有幾分不同,首先在有關女人的所有問題上過去我與教會的立場皆相左。但是隨著我讀得更多,我的眼睛開了,領悟了許多事情,包括穿著如何影響我的感覺甚至我的個性。當我穿長禮服或裙子時,我感覺溫柔而有女性氣質,更自然。我在教會對女人職分的教導上的持續教育,包括「修院院長的信」,幫助我得到作為一個女人而不是一個假男人的自尊。女權主義已經根深蒂固在我們的文化中,這對每個人都是有害的。(見證結束。)

榮福天主之母,請求主賜予我們有男子氣概的男人,沒有他們我們將幾乎沒有具有女性氣質的女人。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

我出生於六十年代中期,有一個暴力和虐待的父親,從此我欠缺一個像父親般的人。在我14歲時他去世之後,我拋棄天主教的信仰而離開教會─當你自己的父母不愛你的時候,你很難相信一個愛人的天主。遠離教會後我擁抱激進女權運動和異教,我開始討厭女裝因為它們被視為不如少男的穿著。我不知道我從那裡得到女人是弱者的想法?我現在瞭解女人完全不軟弱,而我們是以異於男人的方式強壯。

大學時期我決心要證明我可以做任何男人可以做的事情。但是之後七年間身為警官的我,意識到工作上需要的衝勁和控制力對我根本不自然,我的體格永遠不可能與男人一般強壯。因此我將我自己的任何女性溫柔的象徵視為弱點。同時,作為一位激進的女權主義者,我討厭男人,不想需要男人,並且因為所有那一切女權主義的謬論,我幾乎沒有結婚。但是三十幾歲時我覺悟到我可能會孤獨地度過餘生,所以我決定開始約會。之後很快地我遇到我未來的丈夫。

當他因為它更有吸引力,要求我穿女裝時,我氣炸了!然而,我仍嘗試穿它只是為了要取悅他。然後我的舉止慢慢地改變,而當我開始舉動並覺得更女性化,我發現我喜歡這種感覺因為我覺得自然。過了一陣子我們結婚後,我生活的重點改變了,我非常想待在家裡。在工作時我可以有自己的主張,但是我不再為此感到快樂。我現在瞭解身為女性較喜歡不去領導是正常的,因為天主那樣設計了我。我用整個工作生涯努力與男人競爭並去像男人,而這令我不快樂並且覺得自己是個失敗者,因為不論我怎樣努力,我無法像也不能成為一個男人,因為我不是男人。

26年之後我在不情願的反抗中,但是天主在呼喚時!,丈夫的愛使我能夠重返教會。在那裡我發現一切都與我記憶中的有幾分不同,首先在有關女人的所有問題上過去我與教會的立場皆相左。但是隨著我讀得更多,我的眼睛開了,領悟了許多事情,包括穿著如何影響我的感覺甚至我的個性。當我穿長禮服或裙子時,我感覺溫柔而有女性氣質,更自然。我在教會對女人職分的教導上的持續教育,包括「修院院長的信」,幫助我得到作為一個女人而不是一個假男人的自尊。女權主義已經根深蒂固在我們的文化中,這對每個人都是有害的。(見證結束。)

榮福天主之母,請求主賜予我們有男子氣概的男人,沒有他們我們將幾乎沒有具有女性氣質的女人。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

2009年11月14日 星期六

矜憐我等 評論 第122期:法蘭克福學派(2009年11月7日)

從由一位加州心理學教授所作在二十世紀六十年代美國突然左傾的分析中,可以精選出給「西方文明」所有的朋友或熱愛者寶貴的一課(可從以下網址進入 http://www.theoccidentalobserver.net/articles/MacDonald-WheatlandII.html)。在那裡凱文‧麥克唐納(Kevin MacDonald)教授評論「在流亡中的法蘭克福學派」一書中對大眾文化的批判。

法蘭克福學派必須被更充分地瞭解。那是一群雖小而卻有高度影響力的非基督徒知識分子。當希特勒上臺時,從德國逃到美國,他們同時與一群志趣相投的紐約托洛斯基主義者,繼續發揮與他們的人數不成比例的影響。麥克唐納說,他們深感與「傳統英美文化」的疏離因而向它開戰:以提升個人來反對家庭,用推動多元文化反對白人領導,在所有的領域中,尤其是在藝術上藉著鼓吹現代主義來反對傳統。「狄奧多‧阿多諾(Theodor Adorno)對社會主義革命的渴望導致他支持讓聽者感到無法滿足和脫節的現代音樂─刻意地避免和諧和具可預測性的音樂」。法蘭克福學派想要「終止孕育奏鳴曲的秩序」。

教授說,法蘭克福學派不屑美國人對革命缺少熱情,並且將其歸罪於「被動性、逃避現實和順從性」,以及「晚期資本主義者」在對大眾文化上所作的控制,例如,保守團體將道德標準強加給好萊塢。然而當六十年代他們自己獲得對媒體,大學和政治的控制時,他們極盡利用大眾文化和好萊塢以及人們持續類似昏睡的狀態,把他們退推向左派。教授悲嘆其因而對「白人的權益」,「白人的身分」和「傳統的民眾和西方文化」惡毒的攻擊。

這位教授在若干方面上是正確的。例如,雖然左翼份子原來如此認為,同樣地許多美國人還這樣認為,這場戰爭主要不是在資本主義和共產主義之間。如同過去一樣,在六十年代之後,物質的舒適把美國人哄睡。此外,被拴上或解開束縛,好萊塢和文化在塑成思想和群眾上扮演一個極大的角色(這是「矜憐我等評論」為何經常探討文化主題的原因)。此外,一小撮自覺和堅定有高度影響力「傳統西方文化」的敵人,確實存在。

但是,要保護「白人的權益」這位教授須要遠遠超越僅止於白人的權益。真正的問題是宗教性的。歐洲白人為什麼能夠付出這麼多?因為世紀接著世紀他們與天主的恩寵合作藉由天主教信仰獲得最大的利益。為什麼這一小撮左翼份子如此憎恨「西方文化」?因為它是那信仰的尚存的遺跡。那末為什麼六十年代以降這一小撮人變得如此強力?因為在梵二同樣一群「白人」要為在那大公會議舉行時天主教的官員背叛信仰負大部分的責任。今天左翼份子的勝利恰恰是來自天主一個公義的懲罰。

教授,你沒有睡著。現在拿起玫瑰念珠!

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

法蘭克福學派必須被更充分地瞭解。那是一群雖小而卻有高度影響力的非基督徒知識分子。當希特勒上臺時,從德國逃到美國,他們同時與一群志趣相投的紐約托洛斯基主義者,繼續發揮與他們的人數不成比例的影響。麥克唐納說,他們深感與「傳統英美文化」的疏離因而向它開戰:以提升個人來反對家庭,用推動多元文化反對白人領導,在所有的領域中,尤其是在藝術上藉著鼓吹現代主義來反對傳統。「狄奧多‧阿多諾(Theodor Adorno)對社會主義革命的渴望導致他支持讓聽者感到無法滿足和脫節的現代音樂─刻意地避免和諧和具可預測性的音樂」。法蘭克福學派想要「終止孕育奏鳴曲的秩序」。

教授說,法蘭克福學派不屑美國人對革命缺少熱情,並且將其歸罪於「被動性、逃避現實和順從性」,以及「晚期資本主義者」在對大眾文化上所作的控制,例如,保守團體將道德標準強加給好萊塢。然而當六十年代他們自己獲得對媒體,大學和政治的控制時,他們極盡利用大眾文化和好萊塢以及人們持續類似昏睡的狀態,把他們退推向左派。教授悲嘆其因而對「白人的權益」,「白人的身分」和「傳統的民眾和西方文化」惡毒的攻擊。

這位教授在若干方面上是正確的。例如,雖然左翼份子原來如此認為,同樣地許多美國人還這樣認為,這場戰爭主要不是在資本主義和共產主義之間。如同過去一樣,在六十年代之後,物質的舒適把美國人哄睡。此外,被拴上或解開束縛,好萊塢和文化在塑成思想和群眾上扮演一個極大的角色(這是「矜憐我等評論」為何經常探討文化主題的原因)。此外,一小撮自覺和堅定有高度影響力「傳統西方文化」的敵人,確實存在。

但是,要保護「白人的權益」這位教授須要遠遠超越僅止於白人的權益。真正的問題是宗教性的。歐洲白人為什麼能夠付出這麼多?因為世紀接著世紀他們與天主的恩寵合作藉由天主教信仰獲得最大的利益。為什麼這一小撮左翼份子如此憎恨「西方文化」?因為它是那信仰的尚存的遺跡。那末為什麼六十年代以降這一小撮人變得如此強力?因為在梵二同樣一群「白人」要為在那大公會議舉行時天主教的官員背叛信仰負大部分的責任。今天左翼份子的勝利恰恰是來自天主一個公義的懲罰。

教授,你沒有睡著。現在拿起玫瑰念珠!

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

矜憐我等 評論 第121期:有效的主教?(2009年10月31日)

一個值得注意,對聖庇護十世會關於新教會聖事的有效性,平衡的觀點之確認,上週在一名高盧鬥士的公報「Courrier de Tychique」中出現。根據一位「可靠的消息靈通人士」該報指出,教會古老的敵人共濟會設計大公會議的革命,不以改變聖事的形式使它們自動無效,而是以它們儀式整體上的模稜兩可,不知不覺中遲早會損害聖事施行人必要的意向,使天主教的聖事無效。

這位「可靠的消息靈通人士」是個法國人。他直接從一位可敬的老神父聽到利埃納爾樞機主教(Cardinal Lienart)臨終時向這位神父的告解。無疑因為害怕下地獄,樞機主教請求這位神父把它透露給全世界,因此解除告解的封印要求神父保密的束縛。此後神父對樞機主教透露給他,共濟會破壞教會的三點計畫,他在公開場合小心謹慎,但是私底下比較坦白。不論他是否在早熟的17歲時加入共濟會,樞機主教在梵二開始後僅僅兩天為共濟會獻上至高的服務─他異常地要求把周密準備的傳統文件全數駁回,將大公會議扭轉歪曲偏離正軌。

根據樞機主教所說,共濟會在大公會議的第一目標是藉由改變儀式,以致長期在不知不覺中動搖主禮「去做教會做的」之意向來破壞彌撒。逐漸地這樣的儀式將誘使司鐸和平信徒將彌撒當作「紀念」或「聖餐」,而非贖罪的犧牲。第二目標是藉著新的祝聖主教的儀式來破壞宗徒繼承─此儀式不但有雖然不是自動無效卻是含糊的足以散播懷疑的種籽的新形式,更重要的是整體上終究會瓦解行祝聖禮主教的聖事的意向,最終將會動搖損害主教聖秩的權柄。如此柔性地瓦解宗徒繼承有利於不引起任何人的注意。這不正是很多有信仰的天主教徒現在所害怕的?

不管這位「可靠的消息靈通人士」有是否可靠,無論如何今天新教會彌撒和祝聖主教的儀式完全符合樞機主教所透露的共濟會陰謀。自從這些新儀式在二十世紀六十年代末和七十年代初推出,很多認真的天主教徒拒絕相信它們可以被有效地使用。哎呀,它們不是自動地無效(如果他們是問題便更簡單!)。它們更糟糕!它們的聖事形式足以是天主教的來說服很多主禮神父它們可以有效地被使用,但是整體而言它們被設計得如此模稜兩可並且暗示非天主教的詮釋,以至於敗壞任何過於「服從」或警覺不足和缺乏祈禱的主禮神父的意向,給予時日能使聖事無效。

儀式如此足夠有效能在短期內被幾乎所有天主教徒接受,但是足夠含糊長期之下能使聖事無效,構成一個魔鬼般狡猾的圈套。要迴避它,教友一方面必須避開與這些儀式所有的接觸,但是另一方面他們不可因做出偏離正統的天主教教理之誇大的神學上的控訴,反而有損他們健全的天主教徒的本能。這不是一種容易維持的平衡。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

這位「可靠的消息靈通人士」是個法國人。他直接從一位可敬的老神父聽到利埃納爾樞機主教(Cardinal Lienart)臨終時向這位神父的告解。無疑因為害怕下地獄,樞機主教請求這位神父把它透露給全世界,因此解除告解的封印要求神父保密的束縛。此後神父對樞機主教透露給他,共濟會破壞教會的三點計畫,他在公開場合小心謹慎,但是私底下比較坦白。不論他是否在早熟的17歲時加入共濟會,樞機主教在梵二開始後僅僅兩天為共濟會獻上至高的服務─他異常地要求把周密準備的傳統文件全數駁回,將大公會議扭轉歪曲偏離正軌。

根據樞機主教所說,共濟會在大公會議的第一目標是藉由改變儀式,以致長期在不知不覺中動搖主禮「去做教會做的」之意向來破壞彌撒。逐漸地這樣的儀式將誘使司鐸和平信徒將彌撒當作「紀念」或「聖餐」,而非贖罪的犧牲。第二目標是藉著新的祝聖主教的儀式來破壞宗徒繼承─此儀式不但有雖然不是自動無效卻是含糊的足以散播懷疑的種籽的新形式,更重要的是整體上終究會瓦解行祝聖禮主教的聖事的意向,最終將會動搖損害主教聖秩的權柄。如此柔性地瓦解宗徒繼承有利於不引起任何人的注意。這不正是很多有信仰的天主教徒現在所害怕的?

不管這位「可靠的消息靈通人士」有是否可靠,無論如何今天新教會彌撒和祝聖主教的儀式完全符合樞機主教所透露的共濟會陰謀。自從這些新儀式在二十世紀六十年代末和七十年代初推出,很多認真的天主教徒拒絕相信它們可以被有效地使用。哎呀,它們不是自動地無效(如果他們是問題便更簡單!)。它們更糟糕!它們的聖事形式足以是天主教的來說服很多主禮神父它們可以有效地被使用,但是整體而言它們被設計得如此模稜兩可並且暗示非天主教的詮釋,以至於敗壞任何過於「服從」或警覺不足和缺乏祈禱的主禮神父的意向,給予時日能使聖事無效。

儀式如此足夠有效能在短期內被幾乎所有天主教徒接受,但是足夠含糊長期之下能使聖事無效,構成一個魔鬼般狡猾的圈套。要迴避它,教友一方面必須避開與這些儀式所有的接觸,但是另一方面他們不可因做出偏離正統的天主教教理之誇大的神學上的控訴,反而有損他們健全的天主教徒的本能。這不是一種容易維持的平衡。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

2009年11月12日 星期四

矜憐我等 評論 第120期:「崔斯坦」─和弦(2009年10月24日)

音樂的客觀結構對應人類靈魂的客觀結構。兩者皆可被人類不協調的選擇擾亂,但是主觀的自由意志不能改變這些結構,或是他們跟彼此的相關性。超級市場中播放輕音樂使婦女傾向購買,如同在軍隊中演奏振奮的音樂鼓舞軍人前進,難道不是常識?行銷和戰鬥是太真實的活動而不是自由主義的幻想可以干擾的。

然而自由主義者的確幻想。因此,如「矜憐我等」評論上週所述,確實在科芬園皇家歌劇院,盡情「拆解」華格納經典作品「崔斯坦和伊索徳」的當今製作。但是,在同一製作的節目單中一篇兩頁的文章,不凡地說明在各種音樂和各種人性反應之間的客觀對應。我希望我可以引用全文,但是讀者們,別怕技術上的細節,因為這些正是證明所在。

文章出自「Vorhang Auf !」(開幕!)一書,為仍健在的德國指揮英果‧梅茲馬赫(Ingo Metzmacher)所著。它以首先在前奏的第三音節中出現著名的「崔斯坦和弦」為中心。此和弦由一個三全音(tritone又稱増四度)組成,中央 C 之下的 F 和 B,在它之上一個四度,在中央 C 之上的升 D 和升 G。他說在這和弦之中,是努力轉成和諧音的極大內部緊張狀態,但是在前奏的前14小節中那和弦出現四次,每次它出現,它只是轉變成屬七和弦,一個本身是需要轉為和諧音的和弦。而且當一個穩定的 F 大和弦終於在第18小節出現,半小節後它立即被升半音的低音符弄得不穩定,等等。

梅茲馬赫說,事實上半音是華格納在「崔斯坦」中為描繪對浪漫愛情的無限渴望,所發明新和聲系統的關鍵。半音「像病毒一樣活動─沒有樂音能倖免它們的感染,沒有音符可以確定它將不會被升降」。這樣的和弦持續地被破壞、修補和立即再破壞,構成一個有待疏解的緊張狀態不斷的過程,恰恰地對應在音樂中情侶對彼此的渴望,「由於絕不可能實現他們的願望,益發無限地強烈」。

然而梅茲馬赫指出必須付出的代價:音樂以調的系統為基礎,一個具有結構性全音和半音的混合,「從能夠使我們對某一個調感覺安然自在來取得其活力」。相反地用崔斯坦系統,「我們無法確定任何安穩的感覺真的不是假象」。因此崔斯坦和弦「不僅僅在音樂史上並且在全人類歷史上標記了一個轉捩點」。梅茲馬赫會非常理解中國古諺:「音樂的調式改變時,城牆為之動搖」。

也許如同「崔斯坦」顛覆調性音樂,這位科芬園皇家歌劇院製作人試圖顛覆「崔斯坦」。那末生命和音樂的拆解止於何方?非華格納派的回答:在真正舉行彌撒中!真正的天主教徒絕不可能在被共濟會影響的新彌撒中覺得自在。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

然而自由主義者的確幻想。因此,如「矜憐我等」評論上週所述,確實在科芬園皇家歌劇院,盡情「拆解」華格納經典作品「崔斯坦和伊索徳」的當今製作。但是,在同一製作的節目單中一篇兩頁的文章,不凡地說明在各種音樂和各種人性反應之間的客觀對應。我希望我可以引用全文,但是讀者們,別怕技術上的細節,因為這些正是證明所在。

文章出自「Vorhang Auf !」(開幕!)一書,為仍健在的德國指揮英果‧梅茲馬赫(Ingo Metzmacher)所著。它以首先在前奏的第三音節中出現著名的「崔斯坦和弦」為中心。此和弦由一個三全音(tritone又稱増四度)組成,中央 C 之下的 F 和 B,在它之上一個四度,在中央 C 之上的升 D 和升 G。他說在這和弦之中,是努力轉成和諧音的極大內部緊張狀態,但是在前奏的前14小節中那和弦出現四次,每次它出現,它只是轉變成屬七和弦,一個本身是需要轉為和諧音的和弦。而且當一個穩定的 F 大和弦終於在第18小節出現,半小節後它立即被升半音的低音符弄得不穩定,等等。

梅茲馬赫說,事實上半音是華格納在「崔斯坦」中為描繪對浪漫愛情的無限渴望,所發明新和聲系統的關鍵。半音「像病毒一樣活動─沒有樂音能倖免它們的感染,沒有音符可以確定它將不會被升降」。這樣的和弦持續地被破壞、修補和立即再破壞,構成一個有待疏解的緊張狀態不斷的過程,恰恰地對應在音樂中情侶對彼此的渴望,「由於絕不可能實現他們的願望,益發無限地強烈」。

然而梅茲馬赫指出必須付出的代價:音樂以調的系統為基礎,一個具有結構性全音和半音的混合,「從能夠使我們對某一個調感覺安然自在來取得其活力」。相反地用崔斯坦系統,「我們無法確定任何安穩的感覺真的不是假象」。因此崔斯坦和弦「不僅僅在音樂史上並且在全人類歷史上標記了一個轉捩點」。梅茲馬赫會非常理解中國古諺:「音樂的調式改變時,城牆為之動搖」。

也許如同「崔斯坦」顛覆調性音樂,這位科芬園皇家歌劇院製作人試圖顛覆「崔斯坦」。那末生命和音樂的拆解止於何方?非華格納派的回答:在真正舉行彌撒中!真正的天主教徒絕不可能在被共濟會影響的新彌撒中覺得自在。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

2009年11月3日 星期二

矜憐我等 評論 第119期:「崔斯坦」─製作(2009年10月17日)

與倫敦皇家歌劇院闊別四十年之後,非常愉快的上週有朋友送給我華格納「崔斯坦與伊索徳」的票。一個令人愉快的夜晚,但是天啊!─現代的製作!往昔的經典名劇是一回事。今天他們在舞台上的製作可是另一回事!

像「崔斯坦與伊索徳」那樣的一部經典之作,在 1865 年首演,能成為經典是因為它成功地表達屬於所有年齡的人性問題和解決之道。男女之間浪漫的愛的激情從未像在「崔斯坦」的音樂戲劇中如此有技巧地和強而有力地表達。但是每次一齣經典戲劇在舞台上演出,明顯地其製作只能屬於上演的時代。因此經典本身靠作者,但是其製作靠製作人,以及他如何瞭解他負責製作的經典之作。

現在華格納可以被稱為現代音樂之父,尤其透過「崔斯坦」中,不斷變換的半音階和聲所造成的大改變。沒人能說華格納不是現代的。然而目前在科芬園皇家歌劇院製作的「崔斯坦」顯示,即使在華格納時期和我們的時期之間也有極大的差距。由兩個小例子顯示,這位製作人不是沒有理解就是不尊敬華格納的原文。第三幕中當庫文納爾應該向著大海遙望尋覓伊索徳的船時,演出中他卻一直注視著崔斯坦。相反地當伊索徳終於衝進來發現垂死的崔斯坦,華格納的原文中她當然在他身上尋找任何生命的跡象,但是這位製作人卻讓她的背朝著他躺在地板上!在這製作中,從頭到尾都這般嚴重地違反原文和常識。

製作人以為他在做什麼?我想要知道。一則他沒有常識,要不然他有任何常識的話,他就是故意有計畫地違反它。更糟的是,皇家歌劇院很可能付給他高薪來這樣做,因為它會認為今天的觀眾享受這樣的違反常識。有人被提醒畢加索說過,他知道他的藝術荒謬,但是他也知道那是人們想要的。的確,上週的觀眾早該把這樣的胡鬧轟下台,反而溫順地觀賞和熱烈地鼓掌。除非是我弄錯了,今天在華格納自己的國家,他的歌劇的古典製作是罕見的。

有人必須問,常識到哪兒去了?今天的觀眾將往哪裡去?一個民族怎能在,例如,以情人在面對死亡時背向對方為樂之後,仍然生存?反駁:那只是戲劇。回應:戲劇端起反映社會的鏡子。結論:今天社會一則沒有常識,不然它在踐踏僅存的一點點常識。因為常識是現實的意識,如此的社會無法長存。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

像「崔斯坦與伊索徳」那樣的一部經典之作,在 1865 年首演,能成為經典是因為它成功地表達屬於所有年齡的人性問題和解決之道。男女之間浪漫的愛的激情從未像在「崔斯坦」的音樂戲劇中如此有技巧地和強而有力地表達。但是每次一齣經典戲劇在舞台上演出,明顯地其製作只能屬於上演的時代。因此經典本身靠作者,但是其製作靠製作人,以及他如何瞭解他負責製作的經典之作。

現在華格納可以被稱為現代音樂之父,尤其透過「崔斯坦」中,不斷變換的半音階和聲所造成的大改變。沒人能說華格納不是現代的。然而目前在科芬園皇家歌劇院製作的「崔斯坦」顯示,即使在華格納時期和我們的時期之間也有極大的差距。由兩個小例子顯示,這位製作人不是沒有理解就是不尊敬華格納的原文。第三幕中當庫文納爾應該向著大海遙望尋覓伊索徳的船時,演出中他卻一直注視著崔斯坦。相反地當伊索徳終於衝進來發現垂死的崔斯坦,華格納的原文中她當然在他身上尋找任何生命的跡象,但是這位製作人卻讓她的背朝著他躺在地板上!在這製作中,從頭到尾都這般嚴重地違反原文和常識。

製作人以為他在做什麼?我想要知道。一則他沒有常識,要不然他有任何常識的話,他就是故意有計畫地違反它。更糟的是,皇家歌劇院很可能付給他高薪來這樣做,因為它會認為今天的觀眾享受這樣的違反常識。有人被提醒畢加索說過,他知道他的藝術荒謬,但是他也知道那是人們想要的。的確,上週的觀眾早該把這樣的胡鬧轟下台,反而溫順地觀賞和熱烈地鼓掌。除非是我弄錯了,今天在華格納自己的國家,他的歌劇的古典製作是罕見的。

有人必須問,常識到哪兒去了?今天的觀眾將往哪裡去?一個民族怎能在,例如,以情人在面對死亡時背向對方為樂之後,仍然生存?反駁:那只是戲劇。回應:戲劇端起反映社會的鏡子。結論:今天社會一則沒有常識,不然它在踐踏僅存的一點點常識。因為常識是現實的意識,如此的社會無法長存。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

2009年11月2日 星期一

矜憐我等 評論 第118期:沒有信仰的歐洲(2009年10月10日)

可憐的愛爾蘭!可憐的歐洲!僅僅十六個月前在一次全民公投中的愛爾蘭的公民投票反對那會更緊密地將愛爾蘭拉進歐盟的里斯本條約(2007 年)。但是民眾的這項「反對」不是愛爾蘭和歐洲的政客想要的決定。所以他們做出幾項讓步,強制舉行一次新的公投,於上週得到他們所需的票數。現在為簡化布魯塞爾決策程序使其更有效率,並且犧牲每個成員國否決歐盟委員會決定的能力,以擴張其中央權力的大規模改革,已經沒有阻礙。

超過三分之一所有有投票資格的愛爾蘭選民上週似乎選擇了的,確實是愛爾蘭在 1973 年加入歐盟之前所不知物質上的繁榮和消費主義。與薩拉查博士(Dr. Salazar),從 1932 年到 1968 年葡萄牙虔誠的天主教領袖對照,大不相同。他知道生活,政治甚至經濟不僅與飛往金色海灘的廉價機票有關,他認為他的國家「貧窮,但是獨立自主」比較好,主要是與國際銀行匪幫(banksters)獨立。他們的惡劣媒體立刻為他烙上「法西斯獨裁者」的印記,但是葡萄牙人快樂地追隨他,因為是他們由法蒂瑪(1917 年)所啟發的天主教虔誠信仰的復興,首先將權力交付予薩拉查。

然而在他死後僅僅十六年,葡萄牙加入歐盟。在今日的世界,天主的敵人的向前推進看起來確實冷酷無情。任何試圖對推向假基督的抵抗,越來越刻劃出抵抗潮水進犯的沙子城堡。如果它蓋得很好,如薩拉查的葡萄牙,它維持些許片刻,但是稍待片刻它也會在波浪的襲捲下消失。如此全歐洲為了足球和海灘,將自己束縛於無神的新世界秩序!

可憐的歐洲! 如果任何人想要知道在布魯塞爾日益強大的歐洲政府裡面真正發生了什麼事情,「在虛飾的光面和亮片,和突然湧至告訴我們歐盟如何美好又不可或缺的出版物,幕後的真相」,他們應該從 info@stewardspress.co.uk 訂購歐洲議會成員(MEP)瑪莎‧安德森夫人(Mrs. Marta Andreasen)簡短的佳作「揭露布魯塞爾」。自 2002 年 1 月受雇於歐盟,任職負責全歐盟預算的總會計長,她說出她如何立即遇上歐盟財政上這樣大規模的亂政,使得她無法在專業上「同流合污」。很快地她被孤立和誣蔑,並且在五個月內她因為盡力規舉地做她的工作而被革職。

從第一手的經歷她寫下布魯塞爾是額外的一層「不法,腐敗,錯誤,不民主,官僚,法規過多,以及根本地不切實際」的政府。她把這歸咎於實際上在歐盟裡沒有負責任這回事。她可曾想到歐盟幕後的主人可能有積極地想要腐敗的,的確更容易操縱的僕人?她的書中沒有一絲如此的懷疑。她表示她要以歐洲議會成員的身份繼續奮鬥的決心。哎,沒有信仰的歐洲不再值得像她這樣的人。但是如果她想辦法,必要時由她的孩子抗爭到底,她會有被沖刷走的危險 ...

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

超過三分之一所有有投票資格的愛爾蘭選民上週似乎選擇了的,確實是愛爾蘭在 1973 年加入歐盟之前所不知物質上的繁榮和消費主義。與薩拉查博士(Dr. Salazar),從 1932 年到 1968 年葡萄牙虔誠的天主教領袖對照,大不相同。他知道生活,政治甚至經濟不僅與飛往金色海灘的廉價機票有關,他認為他的國家「貧窮,但是獨立自主」比較好,主要是與國際銀行匪幫(banksters)獨立。他們的惡劣媒體立刻為他烙上「法西斯獨裁者」的印記,但是葡萄牙人快樂地追隨他,因為是他們由法蒂瑪(1917 年)所啟發的天主教虔誠信仰的復興,首先將權力交付予薩拉查。

然而在他死後僅僅十六年,葡萄牙加入歐盟。在今日的世界,天主的敵人的向前推進看起來確實冷酷無情。任何試圖對推向假基督的抵抗,越來越刻劃出抵抗潮水進犯的沙子城堡。如果它蓋得很好,如薩拉查的葡萄牙,它維持些許片刻,但是稍待片刻它也會在波浪的襲捲下消失。如此全歐洲為了足球和海灘,將自己束縛於無神的新世界秩序!

可憐的歐洲! 如果任何人想要知道在布魯塞爾日益強大的歐洲政府裡面真正發生了什麼事情,「在虛飾的光面和亮片,和突然湧至告訴我們歐盟如何美好又不可或缺的出版物,幕後的真相」,他們應該從 info@stewardspress.co.uk 訂購歐洲議會成員(MEP)瑪莎‧安德森夫人(Mrs. Marta Andreasen)簡短的佳作「揭露布魯塞爾」。自 2002 年 1 月受雇於歐盟,任職負責全歐盟預算的總會計長,她說出她如何立即遇上歐盟財政上這樣大規模的亂政,使得她無法在專業上「同流合污」。很快地她被孤立和誣蔑,並且在五個月內她因為盡力規舉地做她的工作而被革職。

從第一手的經歷她寫下布魯塞爾是額外的一層「不法,腐敗,錯誤,不民主,官僚,法規過多,以及根本地不切實際」的政府。她把這歸咎於實際上在歐盟裡沒有負責任這回事。她可曾想到歐盟幕後的主人可能有積極地想要腐敗的,的確更容易操縱的僕人?她的書中沒有一絲如此的懷疑。她表示她要以歐洲議會成員的身份繼續奮鬥的決心。哎,沒有信仰的歐洲不再值得像她這樣的人。但是如果她想辦法,必要時由她的孩子抗爭到底,她會有被沖刷走的危險 ...

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

2009年11月1日 星期日

矜憐我等 評論 第117期:彌撒的錯誤(2009年10月3日)

十天前在一份德國南方報紙的訪問中(全文在網際網路上可取得),賈士榮樞機主教(Cardinal Castrillon Hoyos)對聖庇護十世會作出一個有趣的批評,大部分是錯誤的但略有真實性。他說,他在 2000 年會見的 SSPX 領袖給他的印象是將注意力集中於新彌撒,好像它是「世界上一切邪惡的根源」。

很明顯的梵二(1962-1965)之後拉丁禮彌撒禮儀的改革不應對世界上所有的邪惡負責,但是它應該對現代世界上很多的邪惡負責。首先,羅馬天主教是2000 年前,當唯一真天主曾經一次,唯一的一次,取得人性,成為天主而人(God-men)的耶穌基督,祂所建立的絕無僅有的宗教。其次,耶穌基督在十字架上流血的自我犧牲,唯獨能夠平息天主被今天全球的叛教所激起的義怒。也只有透過彌撒聖祭中那真正的犧牲之不流血的重現,持續著平息天主的義怒。第三,其必要的部分可以追溯至教會初期的彌撒古老的拉丁儀式,在梵二之後顯著地被保羅六世所改變。他自己告訴他的朋友 Jean Guitton 那改變的方式是設計來取樂誓反教徒(新教徒Protestants)的。

但是誓反教徒從反抗天主教得到他們的名字。那就是為什麼「以梵二精神」改革的彌撒禮儀嚴重地削弱必要天主教真理的表達。其順序是:一、餅酒的質變,成為 二、彌撒的犧牲,依次建立 三、祭獻這犧牲的司祭職,全部藉著 四、榮福天主之母的轉求。事實上完整的古代拉丁禮儀是完整的天主教教義的表現。

假如許多熱心教友主要藉著參加彌撒,而不是靠讀書或參加講座,來吸收這些教義並且在現實生活中活出它們,如果這樣做他們成為反對錯誤世界的光、和對抗腐敗地上的鹽,那末我們不必驚訝今天的世界是在如此的迷惑和道德淪喪之中。路德說:「讓我們毀掉彌撒,我們將毀滅教會。」比約神父(Padre Pio)說:「世界可以快沒陽光也不能沒有彌撒的犧牲。」

那就是為什麼創建 SSPX 來陶成司鐸的一個緊急要務是為了保存古禮拉丁彌撒。感謝天主,它緩慢但毫無疑問地回到主流教會中(這是不會在假基督之下發生的)。但是現在斐伏爾總主教(Archbishop Lefebvre)的會必須從的那些仍穩穩安坐於羅馬的梵二受害者既加害者手中,保存那彌撒所有在教義上的支柱。我們必須為羅馬和 SSPX 之間及將在這個月展開的「教義討論」努力地祈禱。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

很明顯的梵二(1962-1965)之後拉丁禮彌撒禮儀的改革不應對世界上所有的邪惡負責,但是它應該對現代世界上很多的邪惡負責。首先,羅馬天主教是2000 年前,當唯一真天主曾經一次,唯一的一次,取得人性,成為天主而人(God-men)的耶穌基督,祂所建立的絕無僅有的宗教。其次,耶穌基督在十字架上流血的自我犧牲,唯獨能夠平息天主被今天全球的叛教所激起的義怒。也只有透過彌撒聖祭中那真正的犧牲之不流血的重現,持續著平息天主的義怒。第三,其必要的部分可以追溯至教會初期的彌撒古老的拉丁儀式,在梵二之後顯著地被保羅六世所改變。他自己告訴他的朋友 Jean Guitton 那改變的方式是設計來取樂誓反教徒(新教徒Protestants)的。

但是誓反教徒從反抗天主教得到他們的名字。那就是為什麼「以梵二精神」改革的彌撒禮儀嚴重地削弱必要天主教真理的表達。其順序是:一、餅酒的質變,成為 二、彌撒的犧牲,依次建立 三、祭獻這犧牲的司祭職,全部藉著 四、榮福天主之母的轉求。事實上完整的古代拉丁禮儀是完整的天主教教義的表現。

假如許多熱心教友主要藉著參加彌撒,而不是靠讀書或參加講座,來吸收這些教義並且在現實生活中活出它們,如果這樣做他們成為反對錯誤世界的光、和對抗腐敗地上的鹽,那末我們不必驚訝今天的世界是在如此的迷惑和道德淪喪之中。路德說:「讓我們毀掉彌撒,我們將毀滅教會。」比約神父(Padre Pio)說:「世界可以快沒陽光也不能沒有彌撒的犧牲。」

那就是為什麼創建 SSPX 來陶成司鐸的一個緊急要務是為了保存古禮拉丁彌撒。感謝天主,它緩慢但毫無疑問地回到主流教會中(這是不會在假基督之下發生的)。但是現在斐伏爾總主教(Archbishop Lefebvre)的會必須從的那些仍穩穩安坐於羅馬的梵二受害者既加害者手中,保存那彌撒所有在教義上的支柱。我們必須為羅馬和 SSPX 之間及將在這個月展開的「教義討論」努力地祈禱。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

2009年10月31日 星期六

矜憐我等 評論 第116期:... 即使有 ...(2009年9月26日)

... 即使羅馬和聖庇護十世會(SSPX)在他們即將舉行的任何討論中似乎有取得一個非教義的「實際協議」,那末所有想要他們的靈魂得救的天主教教友必須仔細地研究那項「協議」─尤其是小字─要看清未來誰會為羅馬批准的 SSPX指派領導及其接班人。

他可能得到一個令雙方都感到滿意的頭銜:「總會長」(Superior General)、「個人監督」(Personal Prelate)或「高等行刑者閣下」(Lord High Executioner 一個擁有貴族階級和頭銜的人物)─一個毫無重要性的稱呼。重要的是,誰將做決定,以及誰來指派做決定的人?他將會由教宗任命,由聖職部或任何羅馬官員指派,還是繼續如同現行在 SSPX 內部,舉行十二年一次與羅馬獨立的選舉,由四十位主要 SSPX 司鐸選出(下一次選舉是在2018年)?如果這項「協議」沒有為羅馬取得指派 SSPX 領導上的控制,它還能為羅馬取得什麼?

天主教教會的歷史上散滿著天主的朋友和敵人之間爭鬪的例子─通常是在教會和政府之間,對任命天主教主教的控制。但不再是如此!因為教會任何聰明的朋友或敵人都非常明瞭,主教是教會未來的關鍵。(就像列斐伏爾總主教Archbishop Lefebvre無視所有現今民主無稽之談,他曾經說過,是主教造就天主教的教友而不是教友造就主教。)

這場爭鬪的一個典範是1801年的拿破崙協定,藉由它法國剛成立的共濟會政府確保取得在選擇法國主教上相當程度的控制。革命前被任命、太忠於天主教的主教立刻被免職,於是教會牢牢地走向梵二。類似地,1905年共濟會斷絕法國政府與教會的聯合,甚至迫害教會時,英勇的教宗庇護十世得益於他並不想要的,新來與法國政府的獨立,他任命並親自祝聖只不過九位主教。但是他們堅定的天主教信仰如此嚇壞了共濟會政府,庇護十世一去世,他們趕緊回到談判桌上重新與教會再次達成協定,為的只是可以恢復他們對任命法國主教的控制─教會又重返梵二之道。

同樣的模式在1988年重現。列斐伏爾總主教單憑著堅定的信仰和勇氣,不顧大公會議羅馬明白的反對,透過祝聖四名主教保護了 SSPX。同一群大公會議的狐狸現在可能「贈送商店」以收回對 SSPX 四隻「醜小鴨」與他們可能獨立的繼承者之控制─小鴨子可以成為饑餓狐狸的一口美饌! 天主保佑史密伯格神父(Fr. Schmidberger)、菲列主教(Bishop Fellay)和他們所有的繼承人,只要羅馬不覺醒,讓他們保持天主教的獨立自主!

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

他可能得到一個令雙方都感到滿意的頭銜:「總會長」(Superior General)、「個人監督」(Personal Prelate)或「高等行刑者閣下」(Lord High Executioner 一個擁有貴族階級和頭銜的人物)─一個毫無重要性的稱呼。重要的是,誰將做決定,以及誰來指派做決定的人?他將會由教宗任命,由聖職部或任何羅馬官員指派,還是繼續如同現行在 SSPX 內部,舉行十二年一次與羅馬獨立的選舉,由四十位主要 SSPX 司鐸選出(下一次選舉是在2018年)?如果這項「協議」沒有為羅馬取得指派 SSPX 領導上的控制,它還能為羅馬取得什麼?

天主教教會的歷史上散滿著天主的朋友和敵人之間爭鬪的例子─通常是在教會和政府之間,對任命天主教主教的控制。但不再是如此!因為教會任何聰明的朋友或敵人都非常明瞭,主教是教會未來的關鍵。(就像列斐伏爾總主教Archbishop Lefebvre無視所有現今民主無稽之談,他曾經說過,是主教造就天主教的教友而不是教友造就主教。)

這場爭鬪的一個典範是1801年的拿破崙協定,藉由它法國剛成立的共濟會政府確保取得在選擇法國主教上相當程度的控制。革命前被任命、太忠於天主教的主教立刻被免職,於是教會牢牢地走向梵二。類似地,1905年共濟會斷絕法國政府與教會的聯合,甚至迫害教會時,英勇的教宗庇護十世得益於他並不想要的,新來與法國政府的獨立,他任命並親自祝聖只不過九位主教。但是他們堅定的天主教信仰如此嚇壞了共濟會政府,庇護十世一去世,他們趕緊回到談判桌上重新與教會再次達成協定,為的只是可以恢復他們對任命法國主教的控制─教會又重返梵二之道。

同樣的模式在1988年重現。列斐伏爾總主教單憑著堅定的信仰和勇氣,不顧大公會議羅馬明白的反對,透過祝聖四名主教保護了 SSPX。同一群大公會議的狐狸現在可能「贈送商店」以收回對 SSPX 四隻「醜小鴨」與他們可能獨立的繼承者之控制─小鴨子可以成為饑餓狐狸的一口美饌! 天主保佑史密伯格神父(Fr. Schmidberger)、菲列主教(Bishop Fellay)和他們所有的繼承人,只要羅馬不覺醒,讓他們保持天主教的獨立自主!

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

2009年10月19日 星期一

矜憐我等 評論 第115期:困難的討論(三)(2009年9月19日)

對聖庇護十世會(Society of St. Pius X)近期可能與羅馬教廷當局在教義上的討論之原則的兩項反對,能幫助我們擬定這種討論的本質、目的、和限度的框架。首先,天主教的教義不容許討論。再則,沒有天主教徒膽敢與教宗的代表好像在同等的地位上討論。這兩項反對適用於一般的情況,但是今天的狀況非比尋常。

對於首項反對,天主教不會變、不可變的教義當然不容討論。問題是,梵二企圖變更那不變的教義。例如,一個天主教的國家可以,或是必須容忍假的宗教公開的信仰?天主教的傳統:「可以」,但只是為了避免更大的惡或成就更大的善。梵二:在所有的情況下,「必須」。但是如果耶穌基督被承認是降生成人的天主,只能說「可以」。相反地如果「必須」是真的,那麼耶穌基督不能必然地被承認是天主。「可以」和「必須」的差別如同耶穌基督是因神性或人為的選擇是為天主,也就是說耶穌實實在在地是,或不是天主!

然而當今羅馬當局宣稱梵二的教義並未與天主教的信條決裂,卻為其持續的發展。除非那末─絕對不可!─ SSPX (聖庇護十世會)也拋棄天主教的信條,它不在跟當局討論耶穌是否是天主,也不將天主教的教義付諸討論。反而,它希望能說服任何願意傾聽的「羅馬人」:梵二的教義嚴重地與天主教的教義對立。在這方面,即使SSPX 最終獲得極小的成功,它還是可以認為自己已經盡了為真理作證的責任。

但是羅馬方面可能回答,「我們代表教宗。你竟敢要跟我們討論?」這是第二項反對,對所有認為(梵二)大公會議的羅馬在真理之內的人,此反對似乎成立。但是真理創造羅馬,而不是羅馬創造真理。吾主自己在聖若望福音中不斷地宣講,祂的教訓不是祂自己的,而是祂的父親的(例如若7:16)。但是假使天主教的教義不是耶穌的能力所能夠改變的,那有多少是祂的代表,即教宗的能力所能夠改變的!如果教宗,按照天主賜予他的自由意志,選擇背離天主教的教義,在某種程度已經將他的教宗的地位放在一邊了,僅止於此─他還是教宗─他把自己和他的代表置諸所有仍然忠於天主教導的人之下。

因此當教宗因為遠離真理而放在一邊的地位,任何天主教教友因為忠於那真理而取得。當列斐伏爾總主教(Abp. Lefebvre)因反對教宗保祿六世,曾經出名地向審問他的羅馬當局說:「應該是我來審訊你們!」代表天主父的真理是總主教小小的SSPX的驕傲與謙遜,使命和榮耀。如果與羅馬的討論意味著SSPX 些微不忠於這使命的危險,那便是不該有任何討論的時候。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

對於首項反對,天主教不會變、不可變的教義當然不容討論。問題是,梵二企圖變更那不變的教義。例如,一個天主教的國家可以,或是必須容忍假的宗教公開的信仰?天主教的傳統:「可以」,但只是為了避免更大的惡或成就更大的善。梵二:在所有的情況下,「必須」。但是如果耶穌基督被承認是降生成人的天主,只能說「可以」。相反地如果「必須」是真的,那麼耶穌基督不能必然地被承認是天主。「可以」和「必須」的差別如同耶穌基督是因神性或人為的選擇是為天主,也就是說耶穌實實在在地是,或不是天主!

然而當今羅馬當局宣稱梵二的教義並未與天主教的信條決裂,卻為其持續的發展。除非那末─絕對不可!─ SSPX (聖庇護十世會)也拋棄天主教的信條,它不在跟當局討論耶穌是否是天主,也不將天主教的教義付諸討論。反而,它希望能說服任何願意傾聽的「羅馬人」:梵二的教義嚴重地與天主教的教義對立。在這方面,即使SSPX 最終獲得極小的成功,它還是可以認為自己已經盡了為真理作證的責任。

但是羅馬方面可能回答,「我們代表教宗。你竟敢要跟我們討論?」這是第二項反對,對所有認為(梵二)大公會議的羅馬在真理之內的人,此反對似乎成立。但是真理創造羅馬,而不是羅馬創造真理。吾主自己在聖若望福音中不斷地宣講,祂的教訓不是祂自己的,而是祂的父親的(例如若7:16)。但是假使天主教的教義不是耶穌的能力所能夠改變的,那有多少是祂的代表,即教宗的能力所能夠改變的!如果教宗,按照天主賜予他的自由意志,選擇背離天主教的教義,在某種程度已經將他的教宗的地位放在一邊了,僅止於此─他還是教宗─他把自己和他的代表置諸所有仍然忠於天主教導的人之下。

因此當教宗因為遠離真理而放在一邊的地位,任何天主教教友因為忠於那真理而取得。當列斐伏爾總主教(Abp. Lefebvre)因反對教宗保祿六世,曾經出名地向審問他的羅馬當局說:「應該是我來審訊你們!」代表天主父的真理是總主教小小的SSPX的驕傲與謙遜,使命和榮耀。如果與羅馬的討論意味著SSPX 些微不忠於這使命的危險,那便是不該有任何討論的時候。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

2009年10月17日 星期六

矜憐我等 評論 第114期:槌子鍵鋼琴奏鳴曲(2009年9月12日)

音樂,歷史和神學密不可分,因為天主是唯一的真神,而所有祂造的人都要歸向祂。歷史敘述人類根據歸向天主或背離天主,對彼此的所作所為。而他們寫下歸向或背離天主的歷史時,音樂表達他們的靈魂是否和諧。貝多芬(1770-1827)音樂的三個時期,就是一個明顯的例證。

初期他師承莫扎特(1756-1791)和海頓(1732-1809)時熟練的作品相對地平靜,對應著革命前最後幾年的歐洲。第二期包含貝多芬大部分最為世人所熟悉與熱愛,輝煌和英雄史詩的作品,對應法國大革命散播整個歐洲及境外的動亂和戰爭。後期包含深奧而以某種方式使人迷惑的傑作,對應在維也納會議(1815年結束)之後,歐洲在革命後的基礎上重建革命前舊秩序的嘗試─的確是 一個迷題。

如同貝多芬的第三交響曲(1804 年),「英雄」,首先他藉著對一個新世界英雄式人道主義的全力表現,是第一和第二期之間的關鍵作品,他的第 29 號鋼琴奏鳴曲,「槌子鍵」(1818 年),是第二和第三期之間的關鍵作品。這是一首大型的作品,高遠超然,令人驚嘆,卻不可思議地缺乏人性‧‧‧響亮的號角開啟第一樂章,緊隨著有豐富想像的呈示部,在發展部中的一場高潮的抗爭,多變的再現部和再次雄偉的尾聲,全都是典型中期作品的特徵,但我們在一個不同的世界裡:合聲雖不說是冷酷的,是冷淡的,然而旋律絕少是溫暖或抒情的。短暫的第二樂章幾乎不是更友善的:一首衝刺的類諧謔曲,隆隆的類三重唱。第三樂章,貝多芬所有最長的慢板樂章,深沉而幾乎無法解脫的悲傷,片刻的安慰只能突顯實際上的絕望流露出的心情。

轉變到奏鳴曲的最終樂章需要一段沉思的前奏,通常是快板和令人振奮的,但在此卻是快速而嚴酷的:一個不整齊的主題被重組、放慢,在三段賦格曲中持續續笨拙地被前後互換上下顛倒。依然除了短暫的旋律悠揚的間奏曲之外,回應慢板樂章中毫無掩飾的悲傷的,是一場雖具音樂性卻更狂野的掙扎中的原始能量。如同在「大賦格」絃樂四重奏樂章中,貝多芬在這裡預示現代的音樂。那位法國將軍可能會說;「雄偉,但它不是音樂」。

貝多芬他自己從鋼琴奏鳴曲的高峰退下,在他最後十年的歲月寫下一些更輝煌的傑作,其中最著名的是第九交響曲,但是不知為何它們全都是悲傷的。中期時英雄無拘無束的歡欣得意幾乎已成過去。好像貝多芬首先在崇敬天主的舊秩序中沐浴了,其次向前邁進克服人性的獨立,第三他被迫不得不問:這一切意味著什麼?讓自己獨立不依賴上主意謂著什麼? 答案是在「槌子鍵」中所預示現代「音樂」的恐怖。沒有天主,歷史和音樂都會死亡。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

初期他師承莫扎特(1756-1791)和海頓(1732-1809)時熟練的作品相對地平靜,對應著革命前最後幾年的歐洲。第二期包含貝多芬大部分最為世人所熟悉與熱愛,輝煌和英雄史詩的作品,對應法國大革命散播整個歐洲及境外的動亂和戰爭。後期包含深奧而以某種方式使人迷惑的傑作,對應在維也納會議(1815年結束)之後,歐洲在革命後的基礎上重建革命前舊秩序的嘗試─的確是 一個迷題。

如同貝多芬的第三交響曲(1804 年),「英雄」,首先他藉著對一個新世界英雄式人道主義的全力表現,是第一和第二期之間的關鍵作品,他的第 29 號鋼琴奏鳴曲,「槌子鍵」(1818 年),是第二和第三期之間的關鍵作品。這是一首大型的作品,高遠超然,令人驚嘆,卻不可思議地缺乏人性‧‧‧響亮的號角開啟第一樂章,緊隨著有豐富想像的呈示部,在發展部中的一場高潮的抗爭,多變的再現部和再次雄偉的尾聲,全都是典型中期作品的特徵,但我們在一個不同的世界裡:合聲雖不說是冷酷的,是冷淡的,然而旋律絕少是溫暖或抒情的。短暫的第二樂章幾乎不是更友善的:一首衝刺的類諧謔曲,隆隆的類三重唱。第三樂章,貝多芬所有最長的慢板樂章,深沉而幾乎無法解脫的悲傷,片刻的安慰只能突顯實際上的絕望流露出的心情。

轉變到奏鳴曲的最終樂章需要一段沉思的前奏,通常是快板和令人振奮的,但在此卻是快速而嚴酷的:一個不整齊的主題被重組、放慢,在三段賦格曲中持續續笨拙地被前後互換上下顛倒。依然除了短暫的旋律悠揚的間奏曲之外,回應慢板樂章中毫無掩飾的悲傷的,是一場雖具音樂性卻更狂野的掙扎中的原始能量。如同在「大賦格」絃樂四重奏樂章中,貝多芬在這裡預示現代的音樂。那位法國將軍可能會說;「雄偉,但它不是音樂」。

貝多芬他自己從鋼琴奏鳴曲的高峰退下,在他最後十年的歲月寫下一些更輝煌的傑作,其中最著名的是第九交響曲,但是不知為何它們全都是悲傷的。中期時英雄無拘無束的歡欣得意幾乎已成過去。好像貝多芬首先在崇敬天主的舊秩序中沐浴了,其次向前邁進克服人性的獨立,第三他被迫不得不問:這一切意味著什麼?讓自己獨立不依賴上主意謂著什麼? 答案是在「槌子鍵」中所預示現代「音樂」的恐怖。沒有天主,歷史和音樂都會死亡。

主,矜憐我等。

英國倫敦

理查‧威廉遜主教

訂閱:

文章 (Atom)